Vastu Shastra Aur Bhavan Nivesh (वास्तु शास्त्र और भवन निवेश)

| This article needs editing.

Add and improvise the content from reliable sources. |

वास्तु शास्त्र और भवन निवेश (संस्कृतः वास्तुशास्त्रं भवन-निवेशश्च) शास्त्रीय एवं कलात्मक दोनों दृष्टियों से वास्तु का मुख्य अंग है। भारतीय वास्तुशास्त्र समग्र निर्माण (भवन आदि का) विधि एवं प्रक्रिया प्रतिपादक शास्त्र है। भवन-निर्माण निवेश तथा रचना (प्लानिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन) दोनों ही हैं। निवेश का संबंध विशेषकर शास्त्र से और रचना का कला से है। भवन निर्माण के पूर्व भवनोचित देश, प्रदेश, जनपद, सीमा, क्षेत्र, वन, उपवन, भूमि आदि की परीक्षा की जाती रही है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए भवन का निर्माण करवाना भवन की ऊर्जा को संतुलित करते हुए लाभप्रद और अनुकूल परिणाम देने वाला होता है।

परिचय॥ Introduction

वास्तु शब्द का प्रयोग सुनियोजित भवन के लिए किया जाता है। किसी भी अनियोजित भूखण्ड को सुनियोजित कर जब उसका प्रयोग निवास, व्यापार या मन्दिर के रूप में किया जाता है, तो उस भूखण्ड को वास्तु कहा जाता है। भारतीय वास्तु का शास्त्रीय और कलात्मक दोनों दृष्टियों से विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है।[1] भवन निवेश को वास्तु का मुख्य अंग माना गया है। मनुष्य के जीवन में भवन (गृह) सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। वास्तु के अनुसार भवन मनुष्य को सुरक्षा के साथ-साथ जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए पारिवारिक जीवन में भौतिक व सांसारिक सुख-सुविधाओं की पूर्ति भी करता है। भविष्य पुराण के अनुसार भी मनुष्य को गृहस्थ जीवन के सुखमय यापन हेतु भवन(गृह) निर्माण आवश्यक होता है -

स्त्रीपुत्रादिकभोगसौख्यजननं धर्मार्थकामप्रदम्। जन्तूनां निलयं सुखास्पदमिदं शीताम्बुधर्मापहम्॥ (राजवल्लभ मण्डनम्)

गृह स्त्री, पुत्रादि का सुख देने वाला, धर्म-अर्थ और काम की पूर्ति करने वाला तथा प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य के निवास के लिए भवन निर्माण में भी देश काल और परिस्थिति के अनुसार उत्तरोत्तर परिवर्तन होता चला गया।[2]

भारतीय वास्तु के सर्वांगीण रूपों - पुर निवेश एवं नगर-रचना, गृह-निर्माण, देव भवन या मंदिर, प्रतिमा-विज्ञान एवं मूर्तिकला, चित्रकला तथा यंत्र घटना एवं शयनासन का विशद परिचय प्राप्त होता है। समरांगणसूत्रधार के अनुसार भवनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है - [3]

- आवासीय भवन - शाल भवन लकड़ी द्वारा निर्मित

- राज भवन - राजवेश्म - ईंटों से निर्मित

- देव-भवन, मंदिर - प्रासाद - पत्थरों से निर्मित

समारांगणसूत्रधार के ३०वें अध्याय में राजगृह के दो भाग बताए गए हैं, जैसे - निवास-भवनानि तथा विलास-भवनानि। इनके अतिरिक्त अन्य भवनों के उद्धरण भी संस्कृत वाङ्मय में पाए जाते हैं।[4]

- वात्स्यायन ने कामसूत्र में वास्तुविद्या को चौंसठ कलाओं में से एक माना है।

- वराहमिहिर ने वास्तुविद्या को आवासीय गृहनिर्माण तक रखा है।

वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भूमि पर भवन आदि निर्माण किया जाये अथवा जो भूमि गृहादि निर्माण के योग्य है वह वास्तु कहलाती है -

वसन्ति प्राणिनो यत्र इति वास्तु, गृहकरणयोग्यभूमिः तत्पर्यायः। (शब्दकल्पद्रुम)[5]

समरांगणसूत्रधार में ही राज-प्रासाद से संबंधित लगभग ५० प्रकार के भवनों का वर्णन है।[6] ऋग्वेद की एक ऋचा में वैदिक-ऋषि वास्तोष्पति से अपने संरक्षण में रखने तथा समृद्धि से रहने का आशीर्वाद प्रदान करने हेतु प्रार्थना करते हैं। ऋषि अपने द्विपदों (मनुष्यों) तथा चतुष्पदों (पशुओं) के लिए भी वास्तोष्पति से कल्याणकारी आशीर्वाद की कामना करते हैं। यथा -

वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः। यत् त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ (ऋग्वेद)[7]

ज्योतिष शास्त्र के संहिता भाग में सर्वाधिक रूप से वास्तुविद्या का वर्णन उपलब्ध होता है। ज्योतिष के विचारणीय पक्ष दिग्-देश-काल के कारण ही वास्तु ज्योतिष के संहिता भाग में समाहित हुआ। विश्वकर्मा एवं मय वास्तुशास्त्र के सुविख्यात आचार्य रहे हैं। इनके अनुयायियों ने भवननिर्माण के अनेकों नियमों की व्याख्या वास्तुशास्त्र के मानक ग्रन्थों में की है। रामायण, महाभारत, कौटिल्यार्थशास्त्र, शुक्रनीति आदि ग्रन्थों तथा विविध पुराणों में वास्तुशास्त्र से संबंधित उल्लेख प्राप्त होते है। इसके अतिरिक्त रामायणकाल में अयोध्यापुरी, किष्किन्धापुरी, लंकापुरी तथा महाभारत काल में पाण्डवसभा, यमसभा, वरुणसभा, कुबेरसभा, इन्द्रसभा और लाक्षागृह का वर्णन भी तत्कालीन वास्तुकला के उन्नयन का परिचायक है।

भवन कला॥ Bhavana Kala

वास्तुशास्त्र लोकोपयोगी वैदिक विधाओं में एक प्रमुख शास्त्र है। यह गुरुत्व शक्ति, चुम्बकीय शक्ति एवं सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के साथ-साथ पञ्चमहाभूतों से सामंजस्य स्थापित कर इस प्रकार के भवन का निर्माण करने की प्रविधि बन जाता है, जिससे वहाँ रहने वाले और काम करने वाले लोगों का तन, मन एवं जीवन स्फूर्तिमान रहे।

- वास्तुशास्त्र का प्रधान लक्ष्य भवन निर्माण करते समय समग्र सृष्टि की प्रधान शक्तियों का प्रबन्धन अधिक से अधिक मात्रा में करना है।

- वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में कहा है कि वास्तुविद्या चौंसठ कलाओं में से एक कला है।

राजप्रासाद संबंधी प्रमाण, मान, संस्थान, संख्यान, उच्छ्राय आदि लक्षणों से लक्षित एवं प्राकार-परिखा-गुप्त, गोपुर, अम्बुवेश्म, क्रीडाराम, महानस, कोष्ठागार, आयुधस्थान, भाण्डागार, व्यायामशाला, नृत्यशाला, संगीतशाला, स्नानगृह, धारागृह, शय्यागृह, वासगृह, प्रेक्षा (नाट्यशाला), दर्पणगृह, दोलागृह, अरिष्टगृह, अन्तःपुर तथा उसके विभिन्न शोभा-सम्भार, कक्षाएँ, अशोकवन, लतामण्डप, वापी, दारु गिरि, पुष्पवीथियाँ, राजभवन की किस-किस दिशा में पुरोहित, सेनानी, जनावास, शालभवन, भवनाग, भवनद्रव्य, विशिष्ट भवन, चुनाई, भूषा, दारुकर्म, इष्टकाकर्म, द्वारविधान, स्तम्भ लक्षण, छाद्यस्थापन आदि के साथ वास्तुपदों की विभिन्न योजनाएँ, मान एवं वेध आदि।

आवासीय भवन एवं कक्ष विन्यास

वास्तु विज्ञान प्राकृतिक पंचमहाभूतों का भवन (गृह) में उचित सामंजस्य कर गृह को निवास के लिए अनुकूलता प्रदान करता है। मत्स्यपुराण में भवन में कक्ष-विन्यास के विषय में वर्णन किया गया है कि -

तस्य प्रदेशाश्चत्वारस्तथोत्सर्गेऽग्रतः शुभः। पृष्ठतः पृष्ठभागस्तु सव्यावर्त्तः प्रशस्यते॥ अपसव्यो विनाशाय दक्षिणे शीर्षकस्तथा। सर्वकामफलो तृणां सम्पूर्णो नाम वामतः॥ (मत्स्य पुराण २५६।३,४)

भाषार्थ - भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित भूखंड के चारों ओर का कुछ भाग छोड़ देना चाहिए। प्रवेश करते ही दाएँ तरफ निर्मित भवन प्रशंसनीय और लाभ देने वाला होता है, तथा बाएँ ओर निर्मित भवन विनाशकारी अशुभ फल देने वाला होता है। भूखंड में दक्षिण भाग में उन्नत तथा दाएं ओर निर्मित भवन मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है तथा उसे सम्पूर्ण नामक वास्तु कहा गया है।

आवास गृह में मनुष्य की नित्य आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कक्ष होते हैं, तथा गृह में पृथक-पृथक दिशाओं में कक्षों का निर्माण किया जाता है। सभी दिशाओं में अलग-अलग तत्वों की प्रधानता होती है। सामान्यतः आवासीय भवन हेतु प्राचीन आचार्यों ने प्रकृति और पंचतत्वों का गृह में सामंजस्य के आधार पर भवन के सुनियोजित मानचित्र (नक्शा) में कौन सा विशिष्ट कक्ष कहाँ और किस दिशा में होना चाहिए इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया है।

भारतीय वास्तु विज्ञान में आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि के आकार के अनुसार एक उत्तम भवन निर्माण की कल्पना षोडश कक्षों के निर्माण के आधार पर की है। आवासीय वास्तु में मुख्य रूप से पूजनकक्ष, भोजनालय, शयनकक्ष, स्नानागार, भण्डारकक्ष, शस्त्रागार, पशुधनकक्ष, अतिथिकक्ष, रतिगृह (बेडरूम) इत्यादि सोलह प्रकार के मुख्य कक्षों का उल्लेख वास्तु विज्ञान में आचार्यों ने किया है।

| क्र० | कक्ष | निर्धारित दिशा | वैकल्पिक दिशा |

|---|---|---|---|

| १. | पूजाकक्ष | ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) | ईशान-पूर्व के मध्य, पूर्व, ईशान उत्तर के मध्य, उत्तर |

| २. | रसोईगृह | आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) | आग्नेय दक्षिण के मध्य, आग्नेय-पूर्व के मध्य,वायव्य उत्तर के मध्य |

| ३. | शयन कक्ष | दक्षिण | आग्नेय-दक्षिण के मध्य, नैरृत्य-दक्षिण के मध्य, पश्चिम-नैरृत्य के मध्य, वायव्य-उत्तर के मध्य |

| ४. | भोजन कक्ष | पश्चिम | आग्नेय-दक्षिण के मध्य, पश्चिम-वायव्य के मध्य, वायव्य, उत्तर-वायव्य के मध्य |

| ५. | भण्डारकक्ष (स्टोर) | नैरृत्य (दक्षिण-पश्चिम) | दक्षिण-आग्नेय के मध्य, वायव्य, दक्षिण-नैरृत्य के मध्य, पश्चिम |

| ६. | स्नानगृह | पूर्व | पूर्व-आग्नेय के मध्य, ईशान-पूर्व के मध्य, पश्चिम |

| ७. | शौचालय | नैरृत्य-दक्षिण | ईशान, आग्नेय, पूर्व एवं भवन के मध्य को छोड़कर अन्य दिशाओं में |

| ८. | अतिथिकक्ष (ड्राइंगरूम) | पूर्व के मध्य | ईशान-पूर्व के मध्य, आग्नेय-दक्षिण, पश्चिम-वायव्य के मध्य, वायव्य-उत्तर के मध्य, उत्तर, आग्नेय |

| ९. | बरामदा | पूर्व एवं उत्तर | ईशान, उत्तर-ईशान के मध्य |

| १०. | अध्ययन कक्ष | पश्चिम-नैरृत्य के मध्य | वायव्य-उत्तर के मध्य |

वास्तु विज्ञान में निर्देशित आवासीय गृह में भूखंड के अनुसार उक्त सोलह स्थानों पर विशेष कक्षों का जो विधान आया है उसका मूल आधार प्राकृतिक पञ्च तत्वों (जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी तथा आकाश) का आवासीय भवन में सामंजस्य कर उस गृह को मनुष्य के लिए जीवनोपयोगी और दोष रहित बनाना है।

प्राचीन समय में आचार्यों ने गृह में कुल अलग-अलग दिशाओं के अनुसार सोलह (१६) कक्षों के निर्माण की बात कही है, परन्तु वर्तमान काल में सामान्यतः मनुष्य की आवश्यकता अनुसार इन सभी १६ कक्षों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले भारत में अधिकतर सामान्य जन प्रायः कृषि करते थे और पशु पालन तथा गौधन (दूध, दही, घी आदि) इत्यादि सभी गृहों में पर्याप्त होता था इसलिए प्राचीन आचार्यों ने दधिमंथन कक्ष, घृतगृह, पशुगृह, शस्त्रागार इत्यादि कक्षों का भी सामान्यतः सभी गृहों में विधान किया है, परन्तु आज वर्तमान समय में प्रायः लोगों के लिए इन सभी कक्षों के पृथक-पृथक निर्माण की आवश्यकता नहीं है।[8]

वर्तमान समय अनुसार सामान्य जन समुदाय के लिए अत्यावश्यक कक्षों में से सभी की आर्थिक सम्पन्नता एवं आवश्यकतानुसार वरीयता क्रम में चयन करते हुए भवन निर्माण का कार्य करना लाभप्रद हो सकता है। आज लोगों की प्राथमिक आवश्यकता अनुसार भवन (गृह) में -

पूजनकक्ष, भोजनालय (रसोई कक्ष), भोजन करने का स्थान (डायनिंग रूम), भण्डारगृह, बच्चों का कक्ष, अध्ययनकक्ष, गृहस्वामी कक्ष, माता-पिता का कक्ष, शयनकक्ष (बेडरूम), शौचालय, अतिथिगृह, सार्वजनिक-कक्ष (हॉल), व्यायाम कक्ष एवं मनोरंजन कक्ष इत्यादि प्रमुख रूप से निर्माण किए जाते हैं।

षोडश कक्ष विन्यास

प्राचीन काल में बने बृहद भूखण्डों पर बने भव्य-भवन भारत की भव्यता और समृद्धता के सूचक हैं। भवन में सोलह कक्षों का निर्माण होता था। प्राचीन वास्तुशास्त्र के ग्रन्थों में दिशाओं की प्रकृति के अनुरूप षोडश कक्षों के निर्माण का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है -

पूर्वस्यां श्रीगृहं प्रोक्तमाग्नेयां स्यान्महानसम्। शयनं दक्षिणस्यां च नैरृत्यामायुधाश्रयम्॥

भोजनं पश्चिमायां च वायव्यां धनसंचयम्। उत्तरे द्रव्यसंस्थानमैशान्यां देवतागृहम्॥

इन्द्राग्नयोर्मथनं मध्ये यमाग्नयोर्घृतमन्दिरम्। यमराक्षसयोर्मध्ये पुरीषत्यागमन्दिरम्॥

राक्षसजलयोर्मध्य्ये विद्याभ्यासस्य मन्दिरम्। कामोपभोगशमनं वायव्योत्तरयोर्गृहम्॥

कौबेरेशानयोर्मध्ये सर्ववस्तुषु संग्रहम्। सदनं कारयेदेवं क्रमादुक्तानि षोडश॥ नैरृत्यां सूतिकागेहं नृपाणां भूतिमिच्छता॥ (वास्तुसार संग्रह)

भूखण्ड को सोलह भागों में विभक्त कर ईशान में देवपूजा कक्ष, ईशान ओर पूर्व के मध्य में सभी सामान्य उपयोग की वस्तुओं का संग्रह (भाण्डागार), पूर्व दिशा में स्नानगृह, आग्नेय एवं पूर्व के मध्य में दही मथने का का कमरा, आग्नेय कोण में रसोईघर (पाकशाला), आग्नेय और दक्षिण के मध्य में घीतेल का भण्डार, दक्षिण दिशा में शयनकक्ष, दक्षिण एवं नैर्ऋत्य के मध्य में शौचालय, नैऋत्य कोण में शस्त्रागार और भारी वस्तुएँ रखने का स्थान, नैर्ऋत्य और पश्चिम के बीच में अध्ययन कक्ष, पश्चिम दिशा में भोजन करने का स्थान, पश्चिम और वायव्य के मध्य में रोदन कक्ष, वायव्यकोण में पशुशाला, वायव्य एवं उत्तर के मध्य में रतिगृह, उत्तर दिशा में कोषागार तथा उत्तर- ईशान के बीच में औषधि कक्ष का निर्माण किया जाता था भवन के मध्यभाग को रिक्त रखने का विधान था जिसका कारण ब्रह्म स्थल और वास्तुपुरुष के मर्म स्थानों का रक्षण करना था। भवन के मध्य में तुलसी अथवा यज्ञशाला का निर्माण किया जा सकता था।[9] इस प्रकार गृह निर्माण के महत्त्व का जितना ही विमर्श किया जाएगा, उतना ही महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आता जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है -

कोटिघ्नं तृणजे पुण्यं मृण्मये दशसद्गुणम्। ऐष्टिके शतकोटिघ्नं शैलेऽनन्तं फलं भवेत्॥ (वास्तुरत्नाकर १/९)

इसका भावार्थ यही है कि खर-पतवार युक्त गृह निर्माण करने पर लाख गुणा पुण्य मिट्टी से गृह निर्माण करने पर दस लाख गुणा पुण्य ईंट से गृह निर्माण करने पर एक सौ लाख (करोड़) गुणा पुण्य और पत्थर से भवन निर्माण करने पर गृहकर्त्ता को पुण्य फल मिलता है।

- पूजा कक्ष - ऐशान्यां देवतागृहम्।

- भण्डार कक्ष - आग्नेयां स्यान्महानसम्।

- स्नान घर - भोजनं पश्चिमायाम्।

- दधि मंथन कक्ष -

- रसोई घर -

- घृत तेल भण्डार कक्ष -

- शयन कक्ष - शयनं दक्षिणस्याम्।

- शौचालय - यमराक्षसयोर्मध्ये पुरीषत्यागमन्दिरम्।

- शस्त्रोपकरण भण्डार -

- अध्ययन कक्ष -

- भोजन कक्ष -

- रोदन कक्ष - तोयेशानलयोर्मध्ये रोदनस्य च मन्दिरम्।

- पशु शाला -

- रति गृह -

- कोषागार - उत्तरे द्रव्यसंस्थाम्।

- औषधि कक्ष -

स्थापत्यवेद एवं भवन निर्माण

स्थापत्यवेद में नगरविन्यास, ग्रामविन्यास, जनभवन, राजभवन, देवभवन आदि के निर्माण से संबंधित वर्णन को तो सब जानते ही हैं, उसके साथ-साथ शय्यानिर्माण, आसनरचना, आभूषणनिर्माण, आयुधनिर्माण, अनेक प्रकार के चित्र-निर्माण, प्रतिमारचना, अनेक प्रकार के यन्त्रों की रचना तथा अनेक प्रकार के स्थापत्यकौशल का वर्णन स्थापत्यवेद तथा उसी से उद्भूत वास्तुशास्त्र के विविध ग्रन्थों में प्राप्त होता है।[10]

समरांगण सूत्रधार एवं भवन निवेश

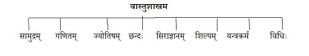

समरांगण सूत्रधारकार ने वास्तुशास्त्र के आठ अंगों का वर्णन करते हुए अष्टांगवास्तुशास्त्र की कल्पना की है और इन आठ अंगों के ज्ञान के बिना वास्तुशास्त्र का सम्यक प्रकार से ज्ञान होना संभव नहीं है। वास्तुशास्त्र के आठ अंग इस प्रकार हैं -

सामुद्रं गणितं चैव ज्योतिषं छन्द एव च। सिराज्ञानं तथा शिल्पं यन्त्रकर्म विधिस्तथा॥ एतान्यंगानि जानीयाद् वास्तुशास्त्रस्य बुद्धिमान्। शास्त्रानुसारेणाभ्युद्य लक्षणानि च लक्षयेत्॥ (समरांगण सूत्रधार)[11]

सामुद्रिक, गणित, ज्योतिष, छंद, शिराज्ञान, शिल्प, यंत्रकर्म और विधि - ये वास्तुशास्त्र के आठ अंग हैं। समरांगण-सूत्रधार ही एकमात्र ग्रंथ है जिसमें निम्न छहों कलाओं का अधिकृत विवेचन है -

- भवन कला

- नगर कला

- प्रासाद कला

- मूर्ति कला

- चित्र कला

- यंत्र कला

भवन स्वरूप के अनंतर उसकी दृढ़ता पर भी विचार आवश्यक है -[12]

- भवन-निर्माण एक कला है।

- भवन कई पीढ़ियों तक रहने के लिए बनता है, अतः उसके निर्माण में दृढ़ता सम्पादन का पूर्ण विचार आवश्यक है।

- भवन की तीसरी विशेषता उसका सौन्दर्य है - सौन्दर्य एकमात्र बाह्य दर्शन पर ही आश्रित नहीं, उसका संबंध अंतरंग सुविधा से है।

भारतीय वास्तु-शास्त्र में भवन के निम्न प्रकार बताये गए हैं -

- द्वार-निवेश

- भवन-निवेश

- रचना विच्छितियां तथा चित्रण

- भवन-वेध

- वीथी-निवेश

- भवन रचना

भवन-निर्माण के पूर्व भवनोचित देश, प्रदेश, जनपद, सीमा, क्षेत्र, वन, उपवन, भूमि आदि की परीक्षा आवश्यक है। भवन एकाकी न होकर पुर, पत्तन अथवा ग्राम का अंग होता है अतः भवन-निर्माण अथवा भवन-निवेश का प्रथम सोपान पुर-निवेश है।

सारांश॥ Summary

प्राचीन ऋषि-मुनियों ने मानव के हित हेतु वास्तुशास्त्र का सृजन किया जिसे हम भवन-निर्माण कला (Art of Architecture) भी कह सकते हैं।[13] प्राचीन भारत में भवन निर्माण को साधारण शिल्प से ऊपर माना गया। इमारतों में उपयोगिता के साथ-साथ कलात्मकता भी अपेक्षित समझी गयी।[14] आवासीय वास्तु हेतु सर्वप्रथम भूमि का चयन किया जाता है, जिसमें भूमि परीक्षण (Soil Test) कर ही उसे निवास योग्य है या नहीं निश्चित किया जाता है। पुरवासियों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन[15] भी वास्तु शास्त्र के आधार पर प्रभावी रहा है। मत्स्य पुराण के अनुसार भवन निर्माण का प्रारम्भ स्तम्भ-रचना से होना चाहिए। स्तम्भ भवन की सम्पूर्ण योजना एवं रचना का आधार है। वास्तु संबंधि विषयों को आचार्यों ने निम्न प्रकार से माना है -

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वास्तुशास्त्र की चर्चा दृष्टिगोचर होती है - वास्तु की परिभाषा, दुर्ग निवेश, ग्रामनिवेश, नगर निवेश, राष्ट्रनिवेश, भवन में द्वारविषयक चर्चा आदि।

- मनु स्मृति में भी गुल्म-ग्राम-राष्ट्र-दुर्ग आदि के प्रसंग से विविध वास्तुविषयों की चर्चा की गई है।

- शुक्रनीति में भी भवननिर्माण, राजधानी की स्थापना, राजप्रासाद, दुर्गनिर्माण, प्रतिमानिर्माण, मंदिरनिर्माण और राजमार्गनिर्माण आदि वास्तु के विविध विषयों की चर्चा प्राप्त होती है।

भवनोत्पत्ति के अनेक आख्यान पुराणों में भी पाए जाते हैं। मार्कण्डेय (अ० ४९) तथा वायु (अ० ८) पुराण समरांगण के इसी आख्यान के प्रतीक है। भूखंड का आकार, स्थिति, ढाल, सड़क से सम्बन्ध, दिशा, सामने व आस-पास का परिवेश, मृदा का प्रकार, जल स्तर, भवन में प्रवेश कि दिशा, लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई, दरवाजों-खिड़कियों की स्थिति, जल के स्रोत प्रवेश भंडारण प्रवाह व् निकासी की दिशा, अग्नि का स्थान आदि। हर भवन के लिए अलग-अलग वास्तु अध्ययन कर निष्कर्ष पर पहुचना अनिवार्य होते हुए भी कुछ सामान्य सूत्र प्रतिपादित किए जा सकते हैं जिन्हें ध्यान में रखने पर अप्रत्याशित हानि से बचकर सुखपूर्वक रहा जा सकता है।

भवन (गृह) के विना जीवन-यापन में प्राणी-मात्र को असुविधा होती है। वास्तु शास्त्र में गृह का महत्व प्रतिपादित करते हुए आचार्य कथन है कि - [16]

गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहं विना। यतस्तस्माद् गृहारम्भ कर्म चात्राभिधीयते॥ (वास्तु)

गृह के बिना गृहस्थ के समस्त स्मार्त व वैदिक कार्य सफल नहीं होते हैं या अल्प फल वाले होते हैं, इसलिए यहाँ गृहारम्भ के बारे में बतलाया जा रहा है। दूसरे के घर पर किया हुआ श्रौत व स्मार्त कर्म निष्फल हो जाता है, क्योंकि दूसरे के घर में कृत कार्य का फल गृहेश या गृहस्वामी को भी मिलता है। जैसे -[16]

परगेहकृताः सर्वाः श्रौतस्मार्त्तक्रिया शुभाः। निष्फलाः स्युर्यतस्तासां भूमिशः फलमश्नुते॥ (वास्तु)

अतः सभी को स्वयं का गृह निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में हर संभव प्रयास करता है कि वह अपने गृह का निर्माण करें।

दिशाओं के अनुसार गृह की स्थिति एवं बनावट का गृहकर्ता पर विशेष प्रभाव पड़ता है और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही गृह-निर्माण करना चाहिये। अथर्ववेद के काण्ड - ३ सूक्त - १२ में गृह निर्माण विषय का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। सुरक्षित, सुखकारक, आरोग्यदायक तथा निर्भय ऐसा स्थान गृह हेतु होना चाहिए।[17]

उद्धरण॥ References

- ↑ डॉ० देशबन्धु, वास्तु शास्त्र का स्वरूप व परिचय, सन २०२१, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (पृ० १२)।

- ↑ शोधगंगा-शिवम अत्रे, भारतीय वास्तु शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन, सन २०२३, शोधकेन्द्र-संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसंकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (पृ० २४७)।

- ↑ डॉ० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, भारतीय स्थापत्य, सन १९६८, हिन्दी समिति सूचना विभाग, लखनऊ (पृ० ७-८)।

- ↑ जीवन कुमार, वास्तुशास्त्र में भूमि चयन एवं वास्तुपुरुष, सन २०१७, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च - अनन्ता (पृ० ७८)।

- ↑ शब्दकल्पद्रुमः

- ↑ हृषिकेश सेनापति, संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान का इतिहास, सन १९४०, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली (पृ० ११०)।

- ↑ ऋग्वेद, मण्डल - ०७, सूक्त - ५४, मन्त्र - ०१।

- ↑ शोधगंगा-शिवम अत्रे, भारतीय वास्तु शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन, सन २०२३, शोधकेन्द्र-संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसंकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (पृ० २५७)।

- ↑ डॉ० नित्यानन्द ओझा, गृह एवं व्यावसायिक वास्तु, सन २००३, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (पृ० ३१)।

- ↑ डॉ० देशबन्धु, वास्तु शास्त्र का स्वरूप व परिचय, सन २०२१, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (पृ० १९)।

- ↑ समरांगणसूत्रधार, अध्याय- ४४, श्लोक- २-४।

- ↑ डॉ० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, राज-निवेश एवं राजसी कलायें, सन् १९६७, वास्तु-वाङ्मय-प्रकाशन-शाला, लखनऊ (पृ० १७)।

- ↑ डॉ० उमेश पुरी 'ज्ञानेश्वर', वास्तु कला और भवन निर्माण, सन २००१, रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार (पृ० १६)।

- ↑ श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, भारतीय वास्तुकला का इतिहास, सन १९७२, हिन्दी समिति, लखनऊ (पृ० ३)।

- ↑ डॉ० उदयनारायण राय, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, सन १९६५, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद (पृ० ३१)।

- ↑ 16.0 16.1 प्रो० विनय कुमार पाण्डेय, गृह निर्माण विवेचन, सन २०२०, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (पृ० ९५)।

- ↑ डॉ० यशपाल, महाभारत में वास्तु विज्ञान, सन २०२३, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (पृ० २११)।