Difference between revisions of "Temple Architecture (देवालय वास्तु)"

(सुधार जारी) |

(सुधार जारी) |

||

| Line 7: | Line 7: | ||

मन्दिर शब्द शिथिल व विश्रान्ति का वाचक होने से मूलतः गृह के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु कालान्तर में अर्थान्तरित होकर देवगृह के लिए रूढ हो गया। देवालय निर्माण के आरम्भ से लेकर बाद तक, देवप्रतिष्ठा तक सात कर्म होते हैं। जिन्हें विधि के अनुसार पूर्ण करना चाहिये। ये कर्म हैं -<blockquote>कूर्म्मसंस्थापने द्वारे पद्माख्यायां तु पौरुषे। घटे ध्वजे प्रतिष्ठायां एवं पुण्याहसप्तकम्॥ (प्रासादमण्डनम्)</blockquote>कूर्मस्थापना, द्वार स्थापना, पद्मशिला स्थापना, प्रासाद पुरुष की स्थापना, कलश, ध्वजा रोहण तथा देव प्रतिष्ठा ये प्रमुख सात कर्म होते हैं। | मन्दिर शब्द शिथिल व विश्रान्ति का वाचक होने से मूलतः गृह के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु कालान्तर में अर्थान्तरित होकर देवगृह के लिए रूढ हो गया। देवालय निर्माण के आरम्भ से लेकर बाद तक, देवप्रतिष्ठा तक सात कर्म होते हैं। जिन्हें विधि के अनुसार पूर्ण करना चाहिये। ये कर्म हैं -<blockquote>कूर्म्मसंस्थापने द्वारे पद्माख्यायां तु पौरुषे। घटे ध्वजे प्रतिष्ठायां एवं पुण्याहसप्तकम्॥ (प्रासादमण्डनम्)</blockquote>कूर्मस्थापना, द्वार स्थापना, पद्मशिला स्थापना, प्रासाद पुरुष की स्थापना, कलश, ध्वजा रोहण तथा देव प्रतिष्ठा ये प्रमुख सात कर्म होते हैं। | ||

| − | '''मन्दिर निर्माण का | + | '''मन्दिर निर्माण का स्थान॥ Place of temple construction''' |

मन्दिर का निर्माण शास्त्रों में बताए गये स्थानों पर ही करना चाहिए। जैसा कि प्रासादमण्डन ग्रन्थ में प्राप्त होता है - <blockquote>नद्यां सिद्धाश्रमे तीर्थे पुरे ग्रामे च गह्वरे। वापी-वाटी तडागादी स्थाने कार्यं सुरालयम्॥ (प्रासादमण्डनम्) </blockquote>'''भाषार्थ -''' नदी के तट पर, सिद्धपुरुषों के निर्वाण स्थान, तीर्थ भूमि, शहर, गांव, पर्वत की गुफाओं में, बावडी, उपवन और तालाब आदि स्थलों पर मन्दिर का निर्माण करना चाहिए। | मन्दिर का निर्माण शास्त्रों में बताए गये स्थानों पर ही करना चाहिए। जैसा कि प्रासादमण्डन ग्रन्थ में प्राप्त होता है - <blockquote>नद्यां सिद्धाश्रमे तीर्थे पुरे ग्रामे च गह्वरे। वापी-वाटी तडागादी स्थाने कार्यं सुरालयम्॥ (प्रासादमण्डनम्) </blockquote>'''भाषार्थ -''' नदी के तट पर, सिद्धपुरुषों के निर्वाण स्थान, तीर्थ भूमि, शहर, गांव, पर्वत की गुफाओं में, बावडी, उपवन और तालाब आदि स्थलों पर मन्दिर का निर्माण करना चाहिए। | ||

| Line 38: | Line 38: | ||

अपराजित पृच्छ द्वारा दिया गया पीठ (Socle) एवं प्रासाद (Entire edifice) की ऊँचाइयों का अनुपात अधिक व्यावहारिक है। | अपराजित पृच्छ द्वारा दिया गया पीठ (Socle) एवं प्रासाद (Entire edifice) की ऊँचाइयों का अनुपात अधिक व्यावहारिक है। | ||

| − | ===भूमि | + | ===भूमि निरूपण॥ Bhumi Nirupana=== |

| − | ===गर्भगृह एवं | + | ===गर्भगृह एवं मंडप॥ Garbhagrh and Mandapa=== |

| − | ===प्रासाद के | + | ===प्रासाद के प्रकार॥ Prasada ke Prakara=== |

'''विमान॥ Vimana''' | '''विमान॥ Vimana''' | ||

| Line 63: | Line 63: | ||

गर्भ-गृह, निश्चित रूप से एक गहरा अंधेरा कक्ष होता है, जहां | गर्भ-गृह, निश्चित रूप से एक गहरा अंधेरा कक्ष होता है, जहां | ||

| − | ===प्रमुख | + | ===प्रमुख शैलियां॥ Pramukh Shailiyan=== |

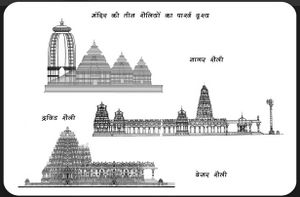

[[File:देवालय वास्तु - प्रमुख शैलियां.jpg|thumb|देवालय वास्तु - प्रमुख शैलियां]] | [[File:देवालय वास्तु - प्रमुख शैलियां.jpg|thumb|देवालय वास्तु - प्रमुख शैलियां]] | ||

देववास्तु के अनुसार भारत के मंदिरों को साधारणतया तीन शैलियों में वर्गीकृत किया गया है -<ref>देवेन्द्र नाथ ओझा, [https://www.researchgate.net/publication/369142874_Daiv_Vastu_Ki_Vividha_Shailiyon_Ka_Vimarsh_deva_vastu_ki_vividha_sailiyom_ka_vimarsa देव वास्तु की विविध शैलियों का विमर्श], सन २०२०, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उत्तराखण्ड (पृ० ९६)।</ref> | देववास्तु के अनुसार भारत के मंदिरों को साधारणतया तीन शैलियों में वर्गीकृत किया गया है -<ref>देवेन्द्र नाथ ओझा, [https://www.researchgate.net/publication/369142874_Daiv_Vastu_Ki_Vividha_Shailiyon_Ka_Vimarsh_deva_vastu_ki_vividha_sailiyom_ka_vimarsa देव वास्तु की विविध शैलियों का विमर्श], सन २०२०, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उत्तराखण्ड (पृ० ९६)।</ref> | ||

| Line 75: | Line 75: | ||

ग्रीवामारभ्य चाष्टास्रं विमानं द्राविडाख्यकम्। सर्वं वै रचुरस्त्रं यत् प्रासादं नागरं त्विदम्॥ (समरांगण सूत्रधार) | ग्रीवामारभ्य चाष्टास्रं विमानं द्राविडाख्यकम्। सर्वं वै रचुरस्त्रं यत् प्रासादं नागरं त्विदम्॥ (समरांगण सूत्रधार) | ||

| − | '''नागर | + | '''नागर शैली॥ Urban Style''' |

[[File:देवालय वास्तु - मुख्य अंग.jpg|thumb|347x347px|देवालय वास्तु - प्रमुख अंग]] | [[File:देवालय वास्तु - मुख्य अंग.jpg|thumb|347x347px|देवालय वास्तु - प्रमुख अंग]] | ||

नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण अथवा संख्या में बाहुल्य होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा दी गई है। शिल्पशास्त्र के अनुसार नागर मन्दिरों के आठ प्रमुख अंग हैं - | नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण अथवा संख्या में बाहुल्य होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा दी गई है। शिल्पशास्त्र के अनुसार नागर मन्दिरों के आठ प्रमुख अंग हैं - | ||

#मूल या आधार - जिस पर सम्पूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। | #मूल या आधार - जिस पर सम्पूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। | ||

| − | #मसूरक - नींव और दीवारों के बीच का भाग। | + | # मसूरक - नींव और दीवारों के बीच का भाग। |

#जंघा - दीवारें (विशेष रूप से गर्भगृह आदि की दीवारें)। | #जंघा - दीवारें (विशेष रूप से गर्भगृह आदि की दीवारें)। | ||

#कपोत- कार्निस। | #कपोत- कार्निस। | ||

| Line 88: | Line 88: | ||

#कलश - शिखर का शीर्षभाग। | #कलश - शिखर का शीर्षभाग। | ||

| − | + | परंतु ये आठ भी पूर्ण या पर्याप्त नहीं हैं. अधिष्ठान का ऊपरी प्लेटफार्म जगती कहलाता है। मूल मंदिर के शिखर के उपरांत एक अंतराल देकर स्तूपवत् मंडप भी बनते हैं। ये भी क्रमशः घटती ऊँचाई व विस्तार के साथ महामंडप, मंडप, अर्धमंडप कहलाते हैं। द्वार व स्तंभ बहुधा सर्पाकृति आरोह अवरोह लिए बनने लगे, तोरण द्वार के रूप में. शिखर में जुड़ने वाले उपशिखर उरुशृंग कहे जाते हैं। शिखर को विमान भी कहा जाता है। मंदिर के विभिन्न स्थानों पर गवाक्ष भी दिख सकते हैं। | |

| − | '''वेसर शैली'' | + | '''द्राविड़ शैली॥ Dravidian Style''' |

| + | |||

| + | यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। तमिलनाडु के अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी के हैं। इसमें मंदिर का आधार भाग वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर का शिखर भाग प्रिज्मवत् या पिरामिडनुमा होता है, जिसमें क्षैतिज विभाजन लिए अनेक मंजिलें होती हैं। शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक व कलश की जगह स्तूपिका होते हैं। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफी ऊँचे तथा विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण में छोटे-बड़े अनेक मंदिर, कक्ष तथा जलकुण्ड होते हैं। परिसर में कल्याणी या पुष्करिणी के रूप में जलाशय होता है। प्रागंण का मुख्य प्रवेश द्वार 'गोपुरम्' कहलाता है। प्रायः मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का भी विधान होता है।'''वेसर शैली॥ Weser Style''' | ||

| + | |||

| + | नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर शैली की संज्ञा दी गई है। वेसर शब्द कन्नड़ भाषा के 'वेशर' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है- रूप. नवीन प्रकार की रूप-आकृति होने के कारण इसे वेशर शैली कहा गया, जो भाषांतर होने पर वेसर या बेसर बन गया. यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता है। इस शैली के मंदिरों की संख्या सबसे कम है. इस शैली के मंदिर विन्ध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच निर्मित हैं। कर्नाटक व महाराष्ट्र इन मंदिरों के केंद्र माने जाते हैं। विशेषतः राष्ट्रकूट, होयसल व चालुक्य वंशीय कतिपय मंदिर इसी शैली में हैं। | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|+मंदिर की नागर व द्रविड़ शैलियों में सामान्य अंतर | |+मंदिर की नागर व द्रविड़ शैलियों में सामान्य अंतर | ||

| Line 123: | Line 127: | ||

|7 | |7 | ||

|द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार | |द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार | ||

| − | |द्वार के रूप में सामान्यतः विशाल गोपुरम् | + | |द्वार के रूप में सामान्यतः विशाल गोपुरम् |

|- | |- | ||

|8 | |8 | ||

| Line 142: | Line 146: | ||

|} | |} | ||

| − | ===शिखर | + | ===शिखर प्रमाण॥ Shikhara Pramana=== |

| − | == | + | ==सारांश॥ Summary== |

भारतीय स्थापत्य कला व शिल्प कला में उपयोग होने वाली शैलियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है - नागर शैली, द्राविडशैली वेसर शैली। इन तीनों शैलियों के मन्दिर प्रायः भारत वर्ष में देखने को मिलते हैं। | भारतीय स्थापत्य कला व शिल्प कला में उपयोग होने वाली शैलियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है - नागर शैली, द्राविडशैली वेसर शैली। इन तीनों शैलियों के मन्दिर प्रायः भारत वर्ष में देखने को मिलते हैं। | ||

| − | == | + | ==उद्धरण॥ References== |

[[Category:Hindi Articles]] | [[Category:Hindi Articles]] | ||

[[Category:Jyotisha]] | [[Category:Jyotisha]] | ||

[[Category:Temples]] | [[Category:Temples]] | ||

<references /> | <references /> | ||

Revision as of 16:57, 3 June 2025

| This article needs editing.

Add and improvise the content from reliable sources. |

देवालय वास्तु (संस्कृतः देवालयवास्तु) अर्थात देवता का निवास स्थान, इस भूलोक में देवता जिस भवन में निवास करते हैं, उस भवन को वास्तुशास्त्र में देवालय तथा प्रासाद कहा गया है। देवालय, राजगृह एवं भवनादि निर्माण में वास्तुशास्त्र का उपयोग वैदिक काल से देखने को प्राप्त होता है।

परिचय॥ Introduction

देवताओं का निवास स्थान देवालय कहलाता है। देवालय शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसको और भी पर्याय नामों से जानते हैं - प्रासाद, देवायतन, देवालय, देवनिकेतन, देवदरबार, देवकुल, देवागार, देवरा, देवकोष्ठक, देवस्थान, देवगृह, ईश्वरालय, मन्दिर इत्यादि।[1] इसी प्रकार मन्दिर शब्द संस्कृत भाषा के मन्द शब्द में किरच प्रत्यय लगाकर बना है -

मन्द्यते सुप्यते अत्र इति मन्दिरम्।

मन्दिर शब्द शिथिल व विश्रान्ति का वाचक होने से मूलतः गृह के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु कालान्तर में अर्थान्तरित होकर देवगृह के लिए रूढ हो गया। देवालय निर्माण के आरम्भ से लेकर बाद तक, देवप्रतिष्ठा तक सात कर्म होते हैं। जिन्हें विधि के अनुसार पूर्ण करना चाहिये। ये कर्म हैं -

कूर्म्मसंस्थापने द्वारे पद्माख्यायां तु पौरुषे। घटे ध्वजे प्रतिष्ठायां एवं पुण्याहसप्तकम्॥ (प्रासादमण्डनम्)

कूर्मस्थापना, द्वार स्थापना, पद्मशिला स्थापना, प्रासाद पुरुष की स्थापना, कलश, ध्वजा रोहण तथा देव प्रतिष्ठा ये प्रमुख सात कर्म होते हैं।

मन्दिर निर्माण का स्थान॥ Place of temple construction

मन्दिर का निर्माण शास्त्रों में बताए गये स्थानों पर ही करना चाहिए। जैसा कि प्रासादमण्डन ग्रन्थ में प्राप्त होता है -

नद्यां सिद्धाश्रमे तीर्थे पुरे ग्रामे च गह्वरे। वापी-वाटी तडागादी स्थाने कार्यं सुरालयम्॥ (प्रासादमण्डनम्)

भाषार्थ - नदी के तट पर, सिद्धपुरुषों के निर्वाण स्थान, तीर्थ भूमि, शहर, गांव, पर्वत की गुफाओं में, बावडी, उपवन और तालाब आदि स्थलों पर मन्दिर का निर्माण करना चाहिए।

देवालय निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त

प्रासादों या मंदिरों के निर्माण में ईंटों एवं पाषाणों का प्रयोग किया जाता था। इनके प्रमुख भागों-मंडप, शिखर, कदलीकरण, अधिष्ठान (Base), पीठ, उपपीठ आदि का विभिन्न ग्रन्थों में उल्लेख प्राप्त होता है। वराहमिहिर रचित बृहत्संहिता के अनुसार -[2]

- मंदिर की ऊंचाई उसकी चौडाई से दोगुनी होनी चाहिए।

- कटि तक का भाग कुल ऊँचाई का एक-तिहाई (१/३) होना चाहिए।

- मंदिर के प्रमुख भाग की आंतरिक चौडाई मंदिर के बाह्यभाग की चौडाई से आधी (१/२) होनी चाहिए।

- प्रमुख द्वार की ऊँचाई-चौडाई की दोगुनी तथा भवन की ऊँचाई की चौथाई (१/४) होनी चाहिए।

- प्रमुख मूर्ति की ऊँचाई द्वार की ऊँचाई की १/८ हो।

- मूर्ति और उसके आधार (Pedestal) में २/३:१/३ का अनुपात हो।

देवगढ (ललित पुर) एवं मुंडेश्वरी (बिहार) में गुप्तकाल के मंदिर (६०० ई०) में उपर्युक्त बातों का ध्यान रखा गया है। उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्माण समरांगणसूत्रधार (१०५० ई०) तथा अपराजित पृच्छा (१२०० ई०) के आधार पर हुआ है। समरांगणसूत्रधार के अनुसार जगती (Platform terrace) प्रमुख प्रासाद की चौडाई से १/३ अधिक चौडा होना चाहिए तथा इसकी ऊँचाई निम्नलिखित अनुपात में होनी चाहिए -[3]

| मंदिर की ऊँचाई | जगती की ऊँचाई |

|---|---|

| १५ फुट तक | मंदिर की ऊँचाई का आधा (१/२) |

| १६-३० फुट तक | मंदिर की ऊँचाई का तिहाई (१/३) |

| ३१-७५ फुट तक | मंदिर की ऊँचाई का चौथाई (१/४) |

अपराजित पृच्छ द्वारा दिया गया पीठ (Socle) एवं प्रासाद (Entire edifice) की ऊँचाइयों का अनुपात अधिक व्यावहारिक है।

भूमि निरूपण॥ Bhumi Nirupana

गर्भगृह एवं मंडप॥ Garbhagrh and Mandapa

प्रासाद के प्रकार॥ Prasada ke Prakara

विमान॥ Vimana

यह संरचना मूलतः स्थल योजना में चौकोर अथवा आयताकार होती है और यह पिरामिडीय ढांचे की तरह ऊपर को कम होता जाता है। इसे कई मंजिलों तक ऊंचा बनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विमान विविध अनुपातिक परिमाणों के साथ निर्मित मंदिर का नाम है।

गोपुरम॥ Gopuram

गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रवेश द्वार है। गोपुरम शब्द का उद्भव वैदिक काल के ग्रामों के गो-द्वार से हुआ और धीरे-धीरे यही गो-द्वार-मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार बन गये, जिन्हें यात्रीगण बहुत दूर से भी देख सकते थे। गोपुरम की भवन-योजना आयताकार होती है। गोपुरम की पिरामिडीय बनावट को सुदृढता प्रदान करने के लिए इसकी सबसे नीचे की दो मंजिलें ऊंचाई में बराबर बनाई जाती हैं।

मंडप॥ Mandapa

मंडप सामान्यतः एक स्तंभयुक्त सभागृह अथवा ड्योढी (द्वार मंडप) होता है, जहां पर भक्तगण मंदिर की देवी, देव अथवा ईश्वरीय प्रतीक को अपना भक्ति भाव समर्पित करने से पहले एकत्रित होते हैं। मंडप को सीधे गर्भ-गृह से भी जोडा जाता है। इस मंडप को पूर्ण रूप से या इसका कुछ भाग बंद किया जा सकता है अथवा मंडप को बिना दीवारों के भी बनाया जा सकता है। कुछ मंदिरों में उदाहरणार्थ-मामल्लापुरम में, समुद्र तट पर स्थित मंदिर के मंडप तथा कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर में मंडप मुख्य तीर्थ मंदिर से अलग बने हुए हैं।

शिखर॥ Shikhara

सामान्यतया मंदिर शब्द सुनते ही हमारे समक्ष गर्भ-गृह की चोटी पर बनी ऊंची अधि-रचना आ जाती है। शिखर का शाब्दिक अर्थ पर्वत की चोटी है, जो विशेष रूप से भारतीय मंदिर की अधि-रचना का पर्याय है। विद्वानों का मत है कि शिखर का अर्थ सिर है और इसे शिखा शब्द से ग्रहण किया गया है।

गर्भ-गृह॥ Garbha-Griha

गर्भ-गृह, निश्चित रूप से एक गहरा अंधेरा कक्ष होता है, जहां

प्रमुख शैलियां॥ Pramukh Shailiyan

देववास्तु के अनुसार भारत के मंदिरों को साधारणतया तीन शैलियों में वर्गीकृत किया गया है -[4]

- उत्तर भारत के मंदिर - नागर शैली

- मध्यवर्ती भारत के मंदिर - चालुक्य अथवा बेसर-शैली

- दक्षिण भारत के मंदिर - द्राविड़ शैली

नागरं द्राविणं चैव वेसरं च त्रिधा मतम्। कण्ठाद्यारभ्य वृत्तं यद् वेसरं चेति तत्स्मृतम्॥

ग्रीवामारभ्य चाष्टास्रं विमानं द्राविडाख्यकम्। सर्वं वै रचुरस्त्रं यत् प्रासादं नागरं त्विदम्॥ (समरांगण सूत्रधार)

नागर शैली॥ Urban Style

नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण अथवा संख्या में बाहुल्य होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा दी गई है। शिल्पशास्त्र के अनुसार नागर मन्दिरों के आठ प्रमुख अंग हैं -

- मूल या आधार - जिस पर सम्पूर्ण भवन खड़ा किया जाता है।

- मसूरक - नींव और दीवारों के बीच का भाग।

- जंघा - दीवारें (विशेष रूप से गर्भगृह आदि की दीवारें)।

- कपोत- कार्निस।

- शिखर - मन्दिर का शीर्षभाग अथवा गर्भ गृह का ऊपरी भाग।

- ग्रीवा - शिखर का ऊपरी भाग।

- वर्तुलाकार आमलक - शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग।

- कलश - शिखर का शीर्षभाग।

परंतु ये आठ भी पूर्ण या पर्याप्त नहीं हैं. अधिष्ठान का ऊपरी प्लेटफार्म जगती कहलाता है। मूल मंदिर के शिखर के उपरांत एक अंतराल देकर स्तूपवत् मंडप भी बनते हैं। ये भी क्रमशः घटती ऊँचाई व विस्तार के साथ महामंडप, मंडप, अर्धमंडप कहलाते हैं। द्वार व स्तंभ बहुधा सर्पाकृति आरोह अवरोह लिए बनने लगे, तोरण द्वार के रूप में. शिखर में जुड़ने वाले उपशिखर उरुशृंग कहे जाते हैं। शिखर को विमान भी कहा जाता है। मंदिर के विभिन्न स्थानों पर गवाक्ष भी दिख सकते हैं।

द्राविड़ शैली॥ Dravidian Style

यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। तमिलनाडु के अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी के हैं। इसमें मंदिर का आधार भाग वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर का शिखर भाग प्रिज्मवत् या पिरामिडनुमा होता है, जिसमें क्षैतिज विभाजन लिए अनेक मंजिलें होती हैं। शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक व कलश की जगह स्तूपिका होते हैं। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफी ऊँचे तथा विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण में छोटे-बड़े अनेक मंदिर, कक्ष तथा जलकुण्ड होते हैं। परिसर में कल्याणी या पुष्करिणी के रूप में जलाशय होता है। प्रागंण का मुख्य प्रवेश द्वार 'गोपुरम्' कहलाता है। प्रायः मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का भी विधान होता है।वेसर शैली॥ Weser Style

नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर शैली की संज्ञा दी गई है। वेसर शब्द कन्नड़ भाषा के 'वेशर' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है- रूप. नवीन प्रकार की रूप-आकृति होने के कारण इसे वेशर शैली कहा गया, जो भाषांतर होने पर वेसर या बेसर बन गया. यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता है। इस शैली के मंदिरों की संख्या सबसे कम है. इस शैली के मंदिर विन्ध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच निर्मित हैं। कर्नाटक व महाराष्ट्र इन मंदिरों के केंद्र माने जाते हैं। विशेषतः राष्ट्रकूट, होयसल व चालुक्य वंशीय कतिपय मंदिर इसी शैली में हैं।

| क्र० सं० | नागर शैली | द्रविड़ शैली |

|---|---|---|

| 1 | वर्गाकार आधार पर निर्मित | आयताकार आधार पर निर्मित |

| 2 | शिखर की संरचना पर्वतशृंग के समान | शिखर की संरचना प्रिज्म या पिरामिड के समान |

| 3 | शिखर के साथ उपशिखर की ऊर्ध्व-रैखिक परम्परा | शिखर का क्षैतिज विभाजन और शिखर पर भी मूर्तियों की परम्परा |

| 4 | शिखर के शीर्ष भाग पर ऊर्ध्व-रैखिक आमलक एवं उसके ऊपर कलश | शिखर के शीर्ष भाग पर कलश की जगह बेलनाकार व एक ओर से अर्धचंद्राकार संरचना एवं उसके ऊपर अनेक कलशवत स्तूपिकाएं |

| 5 | शिखर सामान्यतः एक-मंजिले | शिखर सामान्यतः बहु-मंजिले |

| 6 | गर्भगृह के सामने मण्डप व अर्द्धमण्डप | गर्भगृह के सामने मण्डप आवश्यक नहीं, प्रायः शिखरविहीन मण्डप, चावडी या चौलित्री के रूप में स्तंभ युक्त महाकक्ष |

| 7 | द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार | द्वार के रूप में सामान्यतः विशाल गोपुरम् |

| 8 | मंदिर का सामान्य परिसर | मंदिर का विशाल प्रांगण |

| 9 | परिसर में जलाशय आवश्यक नहीं | परिसर में कल्याणी या पुष्करिणी के रूप में जलाशय |

| 10 | मंदिर प्रांगण में पृथक दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का भी विधान नहीं | प्रायः मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का भी विधान |

| 11 | सामान्यतः द्रविड शैली की तुलना में कम ऊँचाई | सामान्यतः नागर शैली की तुलना में अधिक ऊँचाई |

शिखर प्रमाण॥ Shikhara Pramana

सारांश॥ Summary

भारतीय स्थापत्य कला व शिल्प कला में उपयोग होने वाली शैलियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है - नागर शैली, द्राविडशैली वेसर शैली। इन तीनों शैलियों के मन्दिर प्रायः भारत वर्ष में देखने को मिलते हैं।

उद्धरण॥ References

- ↑ डॉ० ब्रह्मानन्द मिश्र, प्रासाद, ग्राम एवं नगर-वास्तु, सन २०२३, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (पृ० १९)।

- ↑ आचार्य वराह मिहिर, व्याख्याकार- पं० अच्युतानन्द झा, बृहत्संहिता-विमला हिन्दीव्याख्यायुता, अध्याय - ५६, प्रासादलक्षण, सन २०१४, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी (पृ० १२७)।

- ↑ श्वेता उप्पल, संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान का इतिहास-अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, सन २०१८, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली (पृ० १०८)।

- ↑ देवेन्द्र नाथ ओझा, देव वास्तु की विविध शैलियों का विमर्श, सन २०२०, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उत्तराखण्ड (पृ० ९६)।