Difference between revisions of "Temple Architecture (देवालय वास्तु)"

m |

(सुधार जारी) |

||

| Line 8: | Line 8: | ||

== देवालय निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त == | == देवालय निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त == | ||

| + | प्रासादों या मंदिरों के निर्माण में ईंटों एवं पाषाणों का प्रयोग किया जाता था। इनके प्रमुख भागों-मंडप, शिखर, कदलीकरण, अधिष्ठान (Base), पीठ, उपपीठ आदि का विभिन्न ग्रन्थों में उल्लेख प्राप्त होता है। वराहमिहिर रचित बृहत्संहिता के अनुसार -<ref>आचार्य वराह मिहिर, व्याख्याकार- पं० अच्युतानन्द झा, [https://archive.org/details/brihat-samhita-/%E0%A4%AC%E0%A5%83%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20Brihat%20samhita%C2%A0_3/page/n137/mode/1up बृहत्संहिता-विमला हिन्दीव्याख्यायुता], अध्याय - ५६, प्रासादलक्षण, सन २०१४, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी (पृ० १२७)।</ref> | ||

| + | |||

| + | #मंदिर की ऊंचाई उसकी चौडाई से दोगुनी होनी चाहिए। | ||

| + | #कटि तक का भाग कुल ऊँचाई का एक-तिहाई (१/३) होना चाहिए। | ||

| + | #मंदिर के प्रमुख भाग की आंतरिक चौडाई मंदिर के बाह्यभाग की चौडाई से आधी (१/२) होनी चाहिए। | ||

| + | #प्रमुख द्वार की ऊँचाई-चौडाई की दोगुनी तथा भवन की ऊँचाई की चौथाई (१/४) होनी चाहिए। | ||

| + | #प्रमुख मूर्ति की ऊँचाई द्वार की ऊँचाई की १/८ हो। | ||

| + | #मूर्ति और उसके आधार (Pedestal) में २/३:१/३ का अनुपात हो। | ||

| + | |||

| + | देवगढ (ललित पुर) एवं मुंडेश्वरी (बिहार) में गुप्तकाल के मंदिर (६०० ई०) में उपर्युक्त बातों का ध्यान रखा गया है। उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्माण समरांगणसूत्रधार (१०५० ई०) तथा अपराजित पृच्छा (१२०० ई०) के आधार पर हुआ है। समरांगणसूत्रधार के अनुसार जगती (Platform terrace) प्रमुख प्रासाद की चौडाई से १/३ अधिक चौडा होना चाहिए तथा इसकी ऊँचाई निम्नलिखित अनुपात में होनी चाहिए -<ref>श्वेता उप्पल, [https://www.ncert.nic.in/pdf/publication/otherpublications/sanskrit_vangmay.pdf संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान का इतिहास-अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी], सन २०१८, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली (पृ० १०८)।</ref> | ||

| + | {| class="wikitable" | ||

| + | |+ | ||

| + | !मंदिर की ऊँचाई | ||

| + | !जगती की ऊँचाई | ||

| + | |- | ||

| + | |१५ फुट तक | ||

| + | |मंदिर की ऊँचाई का आधा (१/२) | ||

| + | |- | ||

| + | |१६-३० फुट तक | ||

| + | |मंदिर की ऊँचाई का तिहाई (१/३) | ||

| + | |- | ||

| + | |३१-७५ फुट तक | ||

| + | |मंदिर की ऊँचाई का चौथाई (१/४) | ||

| + | |} | ||

| + | अपराजित पृच्छ द्वारा दिया गया पीठ (Socle) एवं प्रासाद (Entire edifice) की ऊँचाइयों का अनुपात अधिक व्यावहारिक है। | ||

===भूमि निरूपण=== | ===भूमि निरूपण=== | ||

| Line 19: | Line 44: | ||

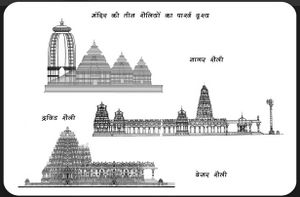

देववास्तु के अनुसार भारत के मंदिरों को साधारणतया तीन शैलियों में वर्गीकृत किया गया है -<ref>देवेन्द्र नाथ ओझा, [https://www.researchgate.net/publication/369142874_Daiv_Vastu_Ki_Vividha_Shailiyon_Ka_Vimarsh_deva_vastu_ki_vividha_sailiyom_ka_vimarsa देव वास्तु की विविध शैलियों का विमर्श], सन २०२०, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उत्तराखण्ड (पृ० ९६)।</ref> | देववास्तु के अनुसार भारत के मंदिरों को साधारणतया तीन शैलियों में वर्गीकृत किया गया है -<ref>देवेन्द्र नाथ ओझा, [https://www.researchgate.net/publication/369142874_Daiv_Vastu_Ki_Vividha_Shailiyon_Ka_Vimarsh_deva_vastu_ki_vividha_sailiyom_ka_vimarsa देव वास्तु की विविध शैलियों का विमर्श], सन २०२०, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उत्तराखण्ड (पृ० ९६)।</ref> | ||

| − | # उत्तर भारत के मंदिर - नागर शैली | + | #उत्तर भारत के मंदिर - नागर शैली |

#मध्यवर्ती भारत के मंदिर - चालुक्य अथवा बेसर-शैली | #मध्यवर्ती भारत के मंदिर - चालुक्य अथवा बेसर-शैली | ||

#दक्षिण भारत के मंदिर - द्राविड़ शैली | #दक्षिण भारत के मंदिर - द्राविड़ शैली | ||

Revision as of 14:47, 28 May 2025

| This article needs editing.

Add and improvise the content from reliable sources. |

देवालय वास्तु (संस्कृतः देवालयवास्तु) अर्थात देवता का निवास स्थान, इस भूलोक में देवता जिस भवन में निवास करते हैं, उस भवन को वास्तुशास्त्र में देवालय तथा प्रासाद कहा गया है। देवालय, राजगृह एवं भवनादि निर्माण में वास्तुशास्त्र का उपयोग वैदिक काल से देखने को प्राप्त होता है।

परिचय॥ Introduction

देवताओं का निवास स्थान देवालय कहलाता है। देवालय शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसको और भी पर्याय नामों से जानते हैं - प्रासाद, देवायतन, देवालय, देवनिकेतन, देवदरबार, देवकुल, देवागार, देवरा, देवकोष्ठक, देवस्थान, देवगृह, ईश्वरालय, मन्दिर इत्यादि।[1] इसी प्रकार मन्दिर शब्द संस्कृत भाषा के मन्द शब्द में किरच प्रत्यय लगाकर बना है -

मन्द्यते सुप्यते अत्र इति मन्दिरम्।

मन्दिर शब्द शिथिल व विश्रान्ति का वाचक होने से मूलतः गृह के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु कालान्तर में अर्थान्तरित होकर देवगृह के लिए रूढ हो गया। देवालय निर्माण के आरम्भ से लेकर बाद तक, देवप्रतिष्ठा तक सात कर्म होते हैं। जिन्हें विधि के अनुसार पूर्ण करना चाहिये। ये कर्म हैं -

कूर्म्मसंस्थापने द्वारे पद्माख्यायां तु पौरुषे। घटे ध्वजे प्रतिष्ठायां एवं पुण्याहसप्तकम्॥ (प्रासादमण्डनम्)

कूर्मस्थापना, द्वार स्थापना, पद्मशिला स्थापना, प्रासाद पुरुष की स्थापना, कलश, ध्वजा रोहण तथा देव प्रतिष्ठा ये प्रमुख सात कर्म होते हैं।

देवालय निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त

प्रासादों या मंदिरों के निर्माण में ईंटों एवं पाषाणों का प्रयोग किया जाता था। इनके प्रमुख भागों-मंडप, शिखर, कदलीकरण, अधिष्ठान (Base), पीठ, उपपीठ आदि का विभिन्न ग्रन्थों में उल्लेख प्राप्त होता है। वराहमिहिर रचित बृहत्संहिता के अनुसार -[2]

- मंदिर की ऊंचाई उसकी चौडाई से दोगुनी होनी चाहिए।

- कटि तक का भाग कुल ऊँचाई का एक-तिहाई (१/३) होना चाहिए।

- मंदिर के प्रमुख भाग की आंतरिक चौडाई मंदिर के बाह्यभाग की चौडाई से आधी (१/२) होनी चाहिए।

- प्रमुख द्वार की ऊँचाई-चौडाई की दोगुनी तथा भवन की ऊँचाई की चौथाई (१/४) होनी चाहिए।

- प्रमुख मूर्ति की ऊँचाई द्वार की ऊँचाई की १/८ हो।

- मूर्ति और उसके आधार (Pedestal) में २/३:१/३ का अनुपात हो।

देवगढ (ललित पुर) एवं मुंडेश्वरी (बिहार) में गुप्तकाल के मंदिर (६०० ई०) में उपर्युक्त बातों का ध्यान रखा गया है। उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्माण समरांगणसूत्रधार (१०५० ई०) तथा अपराजित पृच्छा (१२०० ई०) के आधार पर हुआ है। समरांगणसूत्रधार के अनुसार जगती (Platform terrace) प्रमुख प्रासाद की चौडाई से १/३ अधिक चौडा होना चाहिए तथा इसकी ऊँचाई निम्नलिखित अनुपात में होनी चाहिए -[3]

| मंदिर की ऊँचाई | जगती की ऊँचाई |

|---|---|

| १५ फुट तक | मंदिर की ऊँचाई का आधा (१/२) |

| १६-३० फुट तक | मंदिर की ऊँचाई का तिहाई (१/३) |

| ३१-७५ फुट तक | मंदिर की ऊँचाई का चौथाई (१/४) |

अपराजित पृच्छ द्वारा दिया गया पीठ (Socle) एवं प्रासाद (Entire edifice) की ऊँचाइयों का अनुपात अधिक व्यावहारिक है।

भूमि निरूपण

गर्भगृह एवं मंडप

प्रासाद के प्रकार

प्रमुख शैलियां

देववास्तु के अनुसार भारत के मंदिरों को साधारणतया तीन शैलियों में वर्गीकृत किया गया है -[4]

- उत्तर भारत के मंदिर - नागर शैली

- मध्यवर्ती भारत के मंदिर - चालुक्य अथवा बेसर-शैली

- दक्षिण भारत के मंदिर - द्राविड़ शैली

नागरं द्राविणं चैव वेसरं च त्रिधा मतम्। कण्ठाद्यारभ्य वृत्तं यद् वेसरं चेति तत्स्मृतम्॥

ग्रीवामारभ्य चाष्टास्रं विमानं द्राविडाख्यकम्। सर्वं वै रचुरस्त्रं यत् प्रासादं नागरं त्विदम्॥ (समरांगण सूत्रधार)

नागर शैली

नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण अथवा संख्या में बाहुल्य होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा दी गई है। शिल्पशास्त्र के अनुसार नागर मन्दिरों के आठ प्रमुख अंग हैं -

- मूल या आधार - जिस पर सम्पूर्ण भवन खड़ा किया जाता है।

- मसूरक - नींव और दीवारों के बीच का भाग।

- जंघा - दीवारें (विशेष रूप से गर्भगृह आदि की दीवारें)।

- कपोत- कार्निस।

- शिखर - मन्दिर का शीर्षभाग अथवा गर्भ गृह का ऊपरी भाग।

- ग्रीवा - शिखर का ऊपरी भाग।

- वर्तुलाकार आमलक - शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग।

- कलश - शिखर का शीर्षभाग।

द्राविड़ शैली

वेसर शैली

शिखर प्रमाण

सारांश

उद्धरण

- ↑ डॉ० ब्रह्मानन्द मिश्र, प्रासाद, ग्राम एवं नगर-वास्तु, सन २०२३, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (पृ० १९)।

- ↑ आचार्य वराह मिहिर, व्याख्याकार- पं० अच्युतानन्द झा, बृहत्संहिता-विमला हिन्दीव्याख्यायुता, अध्याय - ५६, प्रासादलक्षण, सन २०१४, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी (पृ० १२७)।

- ↑ श्वेता उप्पल, संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान का इतिहास-अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, सन २०१८, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली (पृ० १०८)।

- ↑ देवेन्द्र नाथ ओझा, देव वास्तु की विविध शैलियों का विमर्श, सन २०२०, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उत्तराखण्ड (पृ० ९६)।